在杭州清江路一侧,矗立着几幢看似平常、却又与众不同的高楼。它们灰白相间,隐约透出江南白墙黛瓦的韵味,这即是普利兹克奖得主、中国美院建筑系主任王澍唯一落地的商业高层——杭州钱江时代·垂直院宅。

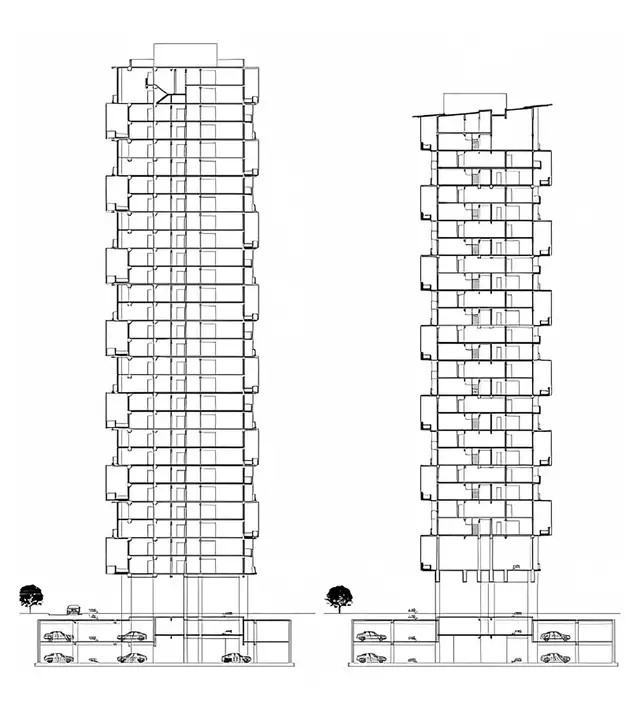

项目总建筑面积约15万平方米,由6幢25-28层的高层建筑构成,以200多个两层高的院子层层叠砌,构建出容纳800户住户的立体社区。

作为一个实验性建筑作品,其特立独行的建筑形态和组合取得了让人眼前一亮的效果。王澍以“垂直院宅”为理念,在项目中努力将个人的人生观和文人意识注入社会,希望以实践来推动一种有品质的生活方式,为新建筑传统创造原型。

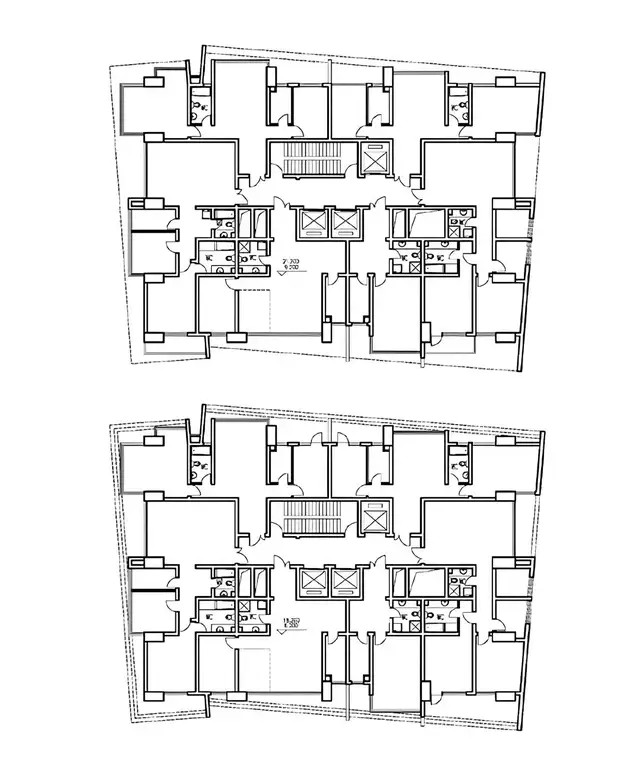

面对不规则、狭长的“手枪形”地块,王澍放弃常规行列式布局,取而代之以一种“城市构造单元”为原型:将15米深、21米长、6米高的模块不断旋转、错动、叠合,形成“似断又连”的群体形象,仿佛一段江南老街被竖立起来。这一策略既化解了地形劣势,又使容积率突破5.0,为高层住宅植入高密度的“城市性”。

每一户无论住在什么高度,都有前院后院,每个院子都有茂盛的植物,并配置滴灌种植池。可自由选择的园艺活动不仅是在提倡一种正在消逝的生活方式,也提供了另一种可能性,住户可以凭借植物重建场所的归属感。

这些两层通高的院落,按4户共享一院的节奏嵌入塔楼,前后错层、上下错位,形成立体交织的空中合院,立面因此呈现“实-空-实”的编织感。

钱江时代项目于2007年交付。近20年间,尽管存在运营落差,钱江时代仍被学界认可为“中国高层住宅的一次范式突破”。它首次把合院体系系统植入百米高度,把传统密度与当代建造技术结合,为“中国式高层”提供了可复制的空间原型;其对地方性材料的当代转译、对城市记忆的象征性表达,也奠定了王澍后来获得普利兹克奖的重要实践基础。

你对该建筑的设计作何评价?

欢迎留言评论区!

大财配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。